この記事は約7分で読めます。

「電話が鳴りやまない…」「せっかくの顧客からの電話を取りこぼしてしまう…」コールセンターの現場では、予期せぬ入電の急増に頭を悩ませることがよくあります。

そこで重要となるのが、コールセンター特有の対応方法である「スナッチ」です。この記事では、スナッチとは何か、なぜ必要とされるのか、そして効果的な実践方法について、詳しく解説していきます。

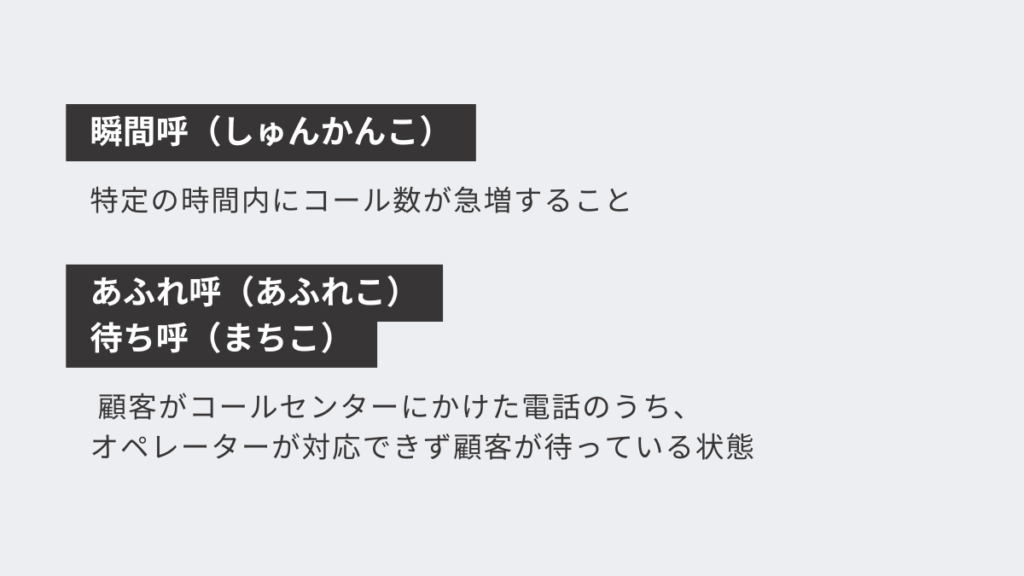

覚えておきたい「瞬間呼」「待ち呼」「あふれ呼」

テレビCMやSNSでの告知、キャンペーン開始後など、特定のタイミングで電話が殺到することを「瞬間呼(しゅんかんこ)」と言います。この瞬間呼にどう対応するかは、コールセンターにとって大きな課題です。

こうした状況で、すべての電話に丁寧に対応しようとすると、オペレーターが対応しきれなくなり、顧客は長時間待たされることになります。顧客が対応を待っている状態を「 待ち呼 (まちこ)」または「あふれ呼(あふれこ)」と言います。

顧客に対応できない状況が発生することで、顧客満足度の低下だけでなく、ビジネスにとっての機会損失にも直結します。

スナッチとは?まずは基本を押さえよう

スナッチとは、コールセンターへの入電がキャパシティを超え、オペレーターが対応しきれなくなった際に、いったん顧客の氏名と電話番号だけを聞き取って電話を切り、後で折り返す対応方法のことです。

「スナッチ(snatch)」という言葉には、「ひったくる」「さっとつかむ」といった意味があります。まさに、目の前の電話を「さっとひったくる」ように、最低限の情報を取得して、その後の対応につなげることからこの名前がついています。

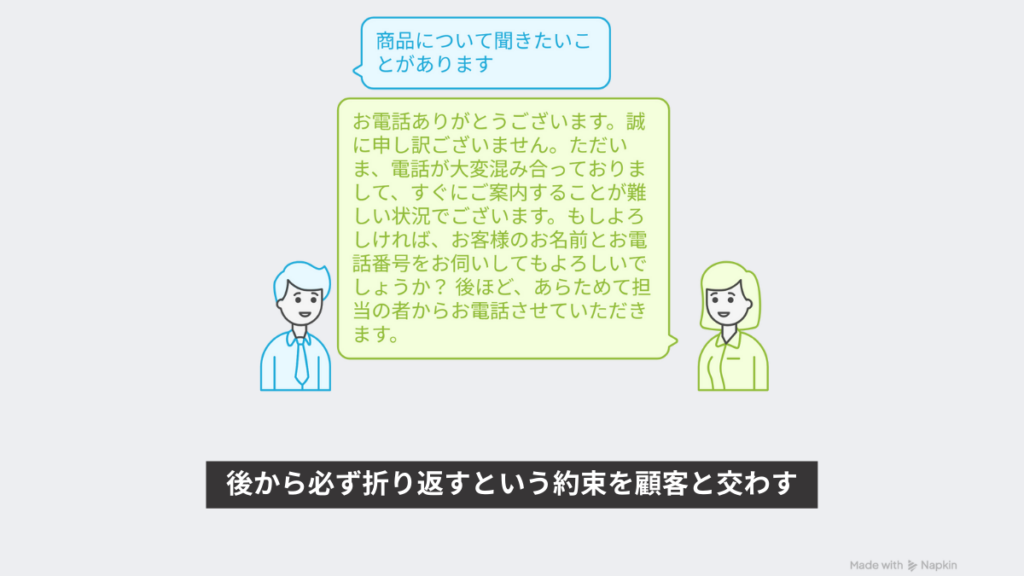

この対応は、ただ単に電話を短時間で切るだけでなく、後から必ず折り返すという約束を顧客と交わすことが大前提です。そのため、「スナッチ対応」のほか、「コールバック対応」「折り返し対応」と呼ばれることもあります。

なぜスナッチ対応が必要なのか?3つのメリット

コールセンターの業務を円滑に進める上で、スナッチ対応は欠かせません。具体的には、以下の3つの大きなメリットがあります。

メリット1:機会損失を防ぐ

テレビCMや広告、キャンペーンなどで電話が殺到する状況では、顧客は商品やサービスへの関心が最高潮に高まっています。しかし、電話がつながらなかったり、長時間待たされたりすると、その熱は冷めてしまい、購買意欲が低下してしまう可能性があります。

スナッチ対応によって、たとえその場で詳しい対応ができなくても、顧客との接点を確保できます。氏名と電話番号さえ聞いておけば、後から落ち着いて連絡することで、ビジネスチャンスを逃さず、売上への貢献が期待できます。

メリット2:顧客満足度の維持・向上

「電話がつながらない」という状況は、顧客にとって大きなストレスです。電話をかけるたびに「ただいま電話が大変混み合っています」というアナウンスが流れるだけでは、不満が募り、クレームにつながりかねません。

スナッチ対応は、「後ほど折り返します」という明確なアクションを提示することで、顧客に安心感を与えられます。また、折り返しの電話で丁寧に対応することで、「待たせてしまった」という負の印象を払拭し、最終的な顧客満足度を向上させる効果も期待できます。

メリット3:オペレーターの負担軽減と効率化

入電が集中している状況では、オペレーター一人ひとりのプレッシャーが増大します。長時間にわたる対応や、次々と鳴り響く電話音は、精神的な疲労を引き起こし、応対品質の低下にもつながります。

スナッチ対応は、オペレーターがひとつの電話に時間をかけすぎず、次々と顧客情報を受け付けることを可能にします。これにより、業務が効率化され、オペレーターは入電のピークを乗り越えることができます。その後、落ち着いた時間に折り返しを行うことで、後処理時間(アフターコールワーク/ACW)の短縮にもつながります。

スナッチ対応のデメリットと注意点

スナッチ対応は非常に有効な手段ですが、使い方を誤ると、逆に顧客満足度を下げてしまうリスクもあります。以下のデメリットと注意点を理解した上で、適切に運用することが大切です。

デメリット1:折り返し漏れのリスク

スナッチ対応で最も注意すべきは、折り返し漏れです。顧客情報をメモしたり、システムに入力したりする際に、番号を間違えたり、入力自体を忘れてしまったりするリスクがあります。これが発生すると、顧客からの信頼を大きく損なうことになります。

デメリット2:顧客の購買意欲の減退

スナッチ対応で「後でかけ直します」と伝えても、折り返しの電話が遅すぎると、顧客の興味や購買意欲は徐々に冷めてしまいます。特に、キャンペーン商品や限定品など、スピードが重要な商材では致命的な問題となり得ます。できるだけ早く折り返す体制を整えることが重要です。

デメリット3:折り返し対応のコスト増

スナッチ対応は、通常対応に比べてオペレーターの工数が増えることになります。このコストを考慮した上で、運用体制を構築する必要があります。

スナッチ対応で得た顧客情報をもとに、誰が、いつ、どのような内容で折り返すのかを、チーム内で明確にしておくことは必須です。特に、顧客の問い合わせ内容が多岐にわたる場合、担当者の専門性に合わせて折り返し先を振り分けるなど、ルールを定めておきましょう。

スナッチ対応を成功させるための具体的なステップとトーク例

実際にコールセンターでスナッチ対応を行う際の具体的な流れと、顧客に安心感を与えるためのトーク例をご紹介します。

ステップ1:スナッチ対応の開始を判断する

スナッチ対応は、あくまでも入電が急増した際の緊急措置です。闇雲に行うのではなく、事前に定めた基準に基づいて開始します。

| 【入電状況の確認】 ・リアルタイムで入電数や待機呼数が急増しているか? ・呼損率(電話がつながらずに切られてしまう割合)が上昇していないか? ・平均処理時間(AHT)が急激に伸びていないか? |

こうした指標を CTI システムで常にモニタリングし、スーパーバイザー(SV)がスナッチ対応の開始を判断します。

ステップ2:顧客へのアナウンスと情報取得

オペレーターが顧客の情報を迅速に取得し、改めて連絡する旨を伝える際の、実際のやりとりを想定した例です。

| 【オペレーター】「お電話ありがとうございます。ABC株式会社の山田でございます。」 【顧客】「もしもし、広告を見て電話したんですけど、商品についていくつか聞きたいことがありまして。」 【オペレーター】「お電話ありがとうございます。誠に申し訳ございません。ただいま、電話が大変混み合っておりまして、すぐにご案内することが難しい状況でございます。」 【顧客】「え、そうなんですか。じゃあまた後でかけ直した方がいいですか?」 【オペレーター】「申し訳ございません。もしよろしければ、お客様のお名前とお電話番号をお伺いしてもよろしいでしょうか? 後ほど、あらためて担当の者からお電話させていただきます。」 【顧客】「えーと、はい、いいですけど。いつ頃になりますか?」 【オペレーター】「ありがとうございます。本日中に、必ず折り返しのご連絡を差し上げます。ご安心くださいませ。それでは、恐れ入りますがお名前をお聞かせいただけますでしょうか。」 【顧客】「鈴木です。鈴木太郎。」 【オペレーター】「鈴木太郎様でございますね。ありがとうございます。お電話番号もお願いいたします。」 【顧客】「090-XXXX-XXXXです。」 【オペレーター】「承知いたしました。念のため復唱させていただきます。お電話番号は、090-XXXX-XXXXで間違いございませんか?」 【顧客】「はい、大丈夫です。」 【オペレーター】「ありがとうございます。鈴木様、この後改めて担当の者からご連絡を差し上げますので、恐れ入りますが、今しばらくお待ちいただけますでしょうか。」 【顧客】「分かりました。よろしくお願いします。」 【オペレーター】「本日はお電話いただき、誠にありがとうございました。失礼いたします。」 |

その後、入電が落ち着いた時点で、記録された情報をもとに、担当者が速やかに折り返し対応を行います。折り返しの際には、「先ほどは大変お待たせして申し訳ございませんでした」と改めて謝意を伝え、スムーズに用件の確認に入ることが重要です。

スナッチ対応をさらに効率化するツールとシステム

スナッチ対応をより効果的に、そしてミスなく運用するためには、適切なツールの導入が不可欠です。

1. CTIシステム

CTI (Computer Telephony Integration)システムは、電話とコンピューターを連携させるシステムです。

入電時に顧客情報を画面に表示し、自動で着信・通話履歴を記録します。オペレーターはスナッチ対応の旨を入力するだけで済みます。これにより、入力ミスや漏れを防ぐことができ、効率が大幅に向上します。

なかには、瞬間呼を検知して自動で「スナッチモード」になる機能や、音声案内に誘導する「あふれ呼モード」を搭載しているものもあります。

2. IVR(自動音声応答)システム

IVR(Interactive Voice Response)システムは、電話をかけた顧客に対して自動音声で案内を行うシステムです。

入電ピーク時には、「折り返し希望のお客様は『1』を、そのままお待ちになるお客様は『2』をプッシュしてください」といったアナウンスを流すことで、顧客自身に折り返しを希望してもらう仕組みを構築できます。

自動で折り返しリストが作成されるので、漏れなく対応することができます。

まとめ

コールセンターにとって、入電のピークは避けて通れない課題です。しかし、スナッチ対応という戦略的なアプローチを用いることで、電話の取りこぼしを防ぎ、顧客満足度を維持しながら、業務効率を最大化することができます。

スナッチ対応を成功させるためには、オペレーターが正確に情報を取得するスキル、そして後処理の時間を最短にするためのシステム的なサポートの両方が不可欠です。

企業リスト無料ダウンロード

質の高い営業リストを最短30秒で作成!

「企業情報DB byGMO」は、「製造業の中小企業リスト」「IT企業一覧」などの条件を選ぶだけで、ニーズにマッチした企業を抽出できる営業リスト作成ツールです。

毎月300件 無料ダウンロード!

有料プランへ切り替えない限り、料金請求はございません。

まずは無料でお試しください。